5月12日上午,一场以“写作就是写人”为主题的精彩讲座在西安翻译学院图书馆报告厅拉开帷幕,主讲人为青年作家王震,他凭借深厚的学识功底与独到的见解,为在场师生带来了一场思想的盛宴。本场讲座由南博采老师主持,文传院2023级汉语言文学专业学生参与此场讲座。

讲座伊始,王震老师抛出“人是什么”这一问题。他先从文字入手,引用许慎在《说文解字》中“人,天地之性最贵者也”的释义,强调要重视人的本体性,凸显人在天地间的独特地位。随后,他又从思想维度展开剖析,引用李佩甫“语言就是思维”的观点,为理解人打开新的视角。在此基础上,王震老师总结出对“人”的五个方面理解:人是一种存在的可能性,意味着生命充满无限未知与可能;人具有自主性和创造性,彰显着人类超越自然、塑造世界的力量;人具有发展的本质,在不断成长中完善自我;人具有历史性和现实性,既承载着过去的记忆,又活在当下的生活里;人具有多样性和差异性,正是这种独特性构成了丰富多彩的人类世界。王震老师反复强调,创作者要注重自我,持续学习、自我革新,以深入挖掘人性的深度与广度。

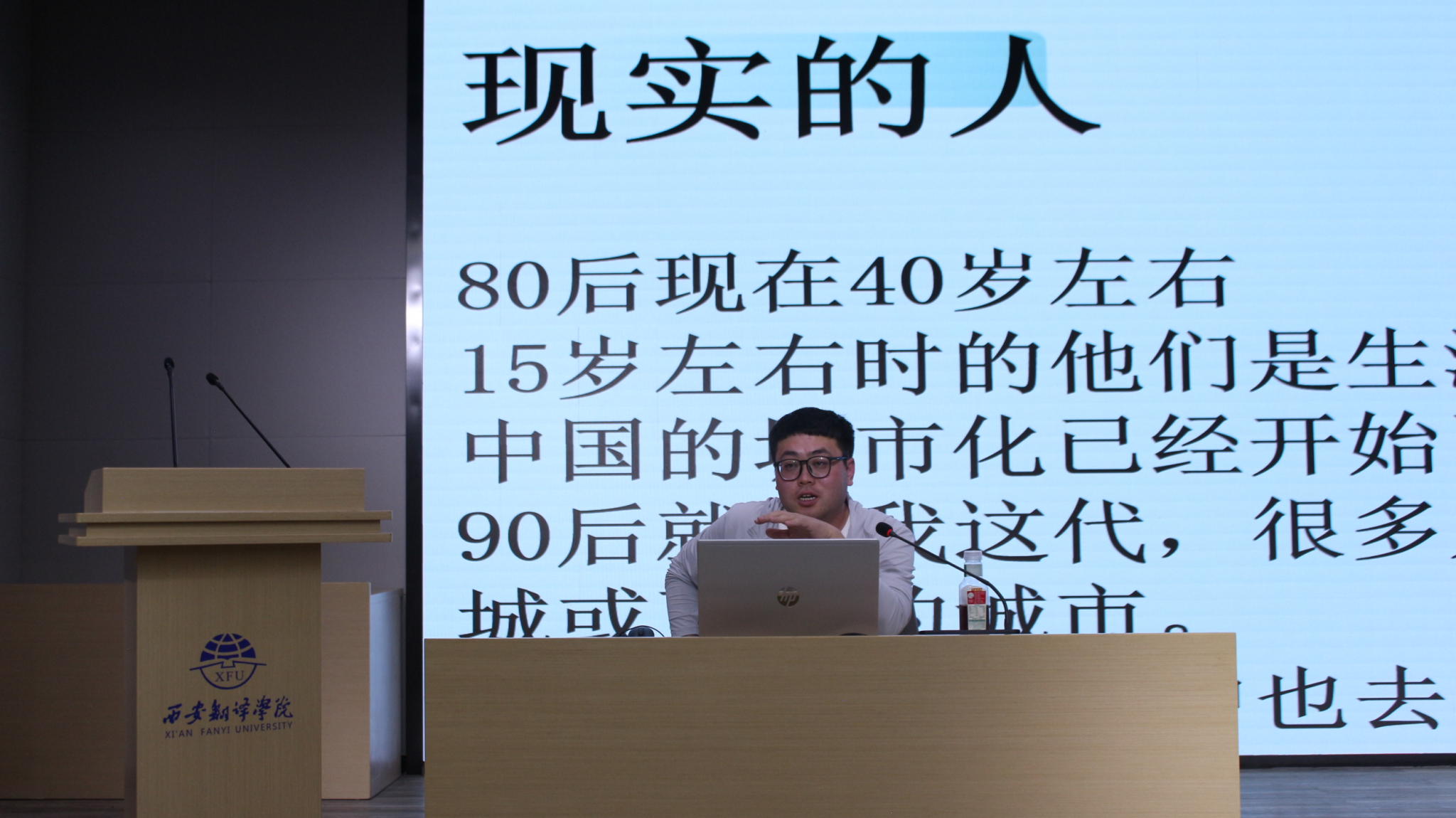

探讨完“人是什么”,王震老师将目光转向“什么是人”。他把人大致分为现实的人与艺术的人两类。现实的人,是我们生活中随处可见的形形色色的个体;而艺术的人,则是作家通过艺术加工塑造的、具有象征性、典型性或审美价值的虚构人物。从现实的人到艺术的人的转化,是一个抽象概括、提炼升华的过程,是将生活素材转化为文学形象的奇妙旅程。

在“我们如何写人以及要写什么样的人”这一部分,王震老师指出,创作中要将现实的人转化为艺术的人,需深入生活、体验生活、了解生活。对多样生活的体验,能丰富对现实人的认知,进而使塑造的艺术人形象更加丰满立体。

讲座临近尾声的时候,同学们积极提问,就当下思维被短视频裹挟的情况下如何进行独立思考这一问题与王震老师展开探讨。王震老师建议,首先要自律,控制刷短视频的时间;其次要勇于下笔,将想法付诸文字。此外,他还分享了创作投稿的技巧与经验,助力同学们在文学道路上走得更远。

此次讲座,让在场的每一位学生都受益匪浅。它提醒着同学们,无论时代如何变迁,文学创作始终要聚焦人物,用文字展现人性的光辉与复杂,让文学作品成为反映社会、启迪人心的强大力量。

主讲人简介:王震,笔名王闷闷。1993年生于陕西子洲县。西北大学戏剧与影视专业博士。中国作家协会会员,陕西省青年文学协会理事,陕西文学院签约作家。入选陕西省委宣传部百优计划、陕西省文化厅“文学艺术人才百人计划”、西安市委宣传部百名优秀青年文艺人才计划、榆林市有突出贡献专家、榆林市百青人才。获陕西省青年文学奖、2018 年度“新丝路青年文学创作奖”。在《作品》《雨花》《广州文艺》《当代小说》《散文选刊》《草原》《中华文学选刊》等全国各大刊物发表百余万字。出版发表长篇小说《咸的人》《米粒》《游牧》《日月》《日久天长》,中短篇小说集《零度风景》。